景観法に基づく届出、富山市景観まちづくり条例に基づく事前協議

詳しくは「富山市景観ガイドブック」にまとめてあります。

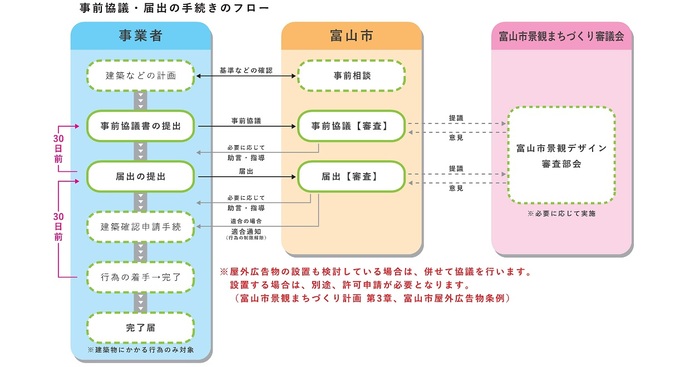

1.手続きの流れ

富山市景観まちづくり計画で定められた景観計画区域内において、一定の規模を超える建築物の建築などを行うときは、工事着手の30日前までに届出を提出してください。(国の機関、地方公共団体が行う行為については、通知となります。)

届出が必要となる行為のうち、確認申請を要する建築物や開発行為許可申請を要する開発行為については、届出の提出の30日前までに事前協議書を提出してください。

計画内容が富山市景観まちづくり計画に定める景観形成基準に適合しているかを審査し、必要に応じて助言や指導を行います。

また、建築物については、工事完了後に完了届を提出してください。

2.提出書類

届出や事前協議書など提出書類の様式は次のとおりです。

提出の際は、次の図書を添付してください。

- 該当する区域の景観形成基準チェックリスト

-

《富山市全域》景観観形成基準チェックリスト (Word 137.0KB)

-

《八尾地区》景観観形成基準チェックリスト (Word 126.0KB)

-

《大手モール地区》景観観形成基準チェックリスト (Word 150.0KB)

- 配置図、外構図、平面図等の図面(下表の事項を明記してください。)

| 敷地・建築求積図 | 面積を算出する根拠 | |

|---|---|---|

| 付近見取図 | 方位、道路、目標となる地物、行為の場所、付近の土地利用状況、現況写真の撮影位置および方向 | |

| 配置図 | 方位、縮尺および寸法、敷地の境界、行為後の土地の高低、届出に係る建築物などおよび既存建築物などの位置、敷地に接する道路の位置および幅員 | |

| 外構図 | 垣・塀・フェンスなどの位置・種類・高さ・長さ、植栽樹木の位置・種類・高さおよび数量、舗装などの種類、広告物の位置および高さ | |

| 平面図 | 方位・縮尺および寸法・開口部の位置・間取り | |

| 着色立面図 | 方位・縮尺および寸法・開口部・設備機器・ひさしなどの位置および形状、仕上げ材料および色彩(マンセル値)、広告物の位置および形状、材料および色彩 | |

| 外部仕上げ表 | 仕上げ材料および色彩(マンセル値) | |

| 現況平面図・断面図 | 方位、縮尺および寸法、行為地の形状および寸法、行為前の土地の高低、行為地に接する道路の位置および幅員、植栽樹木の位置・種類・高さおよび数量 | |

| 計画平面図・断面図 | 土地の形質の変更の場合 |

方位、縮尺および寸法、行為地の形状および寸法、行為後ののり面・擁壁その他構造物の位置・種類および規模 行為後の土地の高低、行為後の土地の利用計画および緑化の方法、行為中における周囲の道路などからの遮蔽方法 |

| 物件の堆積の場合 | 方位、縮尺および寸法、行為地の形状および寸法、行為後の土地の高低、堆積の位置および形状、周囲の道路からの遮蔽方法 | |

| 現況写真 | 行為地およびその周辺の状況 | |

| 完成予想図 | 行為後の合成写真、イメージパース、透視図など行為後の状況 | |

3.提出方法

メールや郵送での提出が可能です。

- メール(keikan(at)city.toyama.lg.jp ※(at)は@に置き換えてください。)

- 郵送(「連絡先等について」を同封してください。)

4.景観計画区域

富山市では、市全域を景観計画区域に指定しています。

また、この区域の中でも、特に重点的に良好な景観形成に取り組む区域を「景観まちづくり推進区域」に指定しています。

※景観まちづくり推進区域においては、届出の対象となる行為の種類と規模、景観形成基準が別に定められています。

5.届出の対象となる行為の種類と規模

| 行為の種類 | 行為の規模 | |

|---|---|---|

| 建築物の新築、増築、改築、移転 |

(増築 ・ 改築部分の建築面積が 150平方メートル以下のものを除く。) |

|

| 工作物※の新設、増築、改築、移転 |

工作物(1)、 工作物(5) |

(工作物自体の高さが5メートル以下のも のを除く。)

(増築 ・ 改築部分の築造面積50平方メートル以下のものを除く。) |

| 工作物(2) |

|

|

| 工作物(3) |

(工作物自体の高さが5メートル以下のも のを除く。) |

|

| 工作物(4) |

|

|

| 建築物・工作物の外観を変更するこ ととなる修繕、模様替、色彩の変更 | 上記に該当する規模の建築物・工作物で、行為に係る部分の面積の合計が、建築物・工作物の外観に係る面積の 2分の1を超えるもの | |

| 開発行為 | 行為に係る土地の面積が 3,000平方メートルを超え、行為に伴い高さが 5メートルを超え、かつ、長さが 10メートルを超えるのり面が生じるもの | |

| 屋外における土石、廃棄物、再生資 源その他の物件の堆積 | 行為の用に供する土地の面積が 3,000平方メートルを超え、かつ、堆積の 高さが 3メートルを超えるもの | |

| 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘 採その他の土地の形質の変更 | 行為に係る土地の面積が 3,000平方メートルを超え、行為に伴い高さが 5メートルを超え、かつ、長さが 10メートルを超えるのり面が生じるもの | |

※工作物について

| 工作物 | 工作物の例 |

|---|---|

| 工作物(1) |

|

|

工作物(2) |

|

|

工作物(3) |

|

|

工作物(4) |

|

|

工作物(5) |

|

6.景観形成基準

景観計画区域内で届出対象行為を行う場合は、景観形成基準に沿った計画となるようお願いします。

建築物

|

位置 |

|

||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 形態・意匠 |

|

||||||||

| 色彩 |

|

||||||||

| 素材 |

|

||||||||

| 敷地の緑化 |

|

||||||||

| 夜間景観 |

|

||||||||

|

その他 |

|

工作物(太陽光発電施設以外)

| 位置 |

|

|---|---|

| 形態・意匠 |

|

| 色彩 |

|

| 素材 |

|

| 敷地の緑化 |

|

| その他 |

|

工作物(太陽光発電施設)

| 位置 |

|

|---|---|

| 高さ |

|

|

色彩 |

|

| 植栽など |

|

| その他 |

|

開発行為

| 土地の形状 |

|

|---|---|

| 緑化 |

|

| のり面・擁壁 |

|

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

| 堆積の方法 |

|

|---|---|

| 遮蔽 |

|

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

| 遮蔽 |

|

|---|---|

| のり面・擁壁 |

|

| 跡地の緑化 |

|

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 景観政策課

〒930-8510 富山市新桜町7番38号

電話番号:076-443-2106

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。