固定資産税・都市計画税とは

1.固定資産税

納税義務者

固定資産税は各年1月1日(「賦課期日」といいます)に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に、その資産の価格に応じて納めていただく税金です(ただし、所有者として登記・登録されている方が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日にその土地・家屋を現に所有している方等が納税義務者となります。)。

また、固定資産税は市税収入の約4割を占め、市民税とともに快適で住みよいまちづくりのための重要な財源となっています。

税率

税率は1.4%です。

納期

納期は次のとおりです。

| 納期 | 令和7年度納期限 | |

|---|---|---|

| 第1期 | 4月1日から4月30日まで | 令和7年4月30日(水曜日) |

| 第2期 | 7月1日から7月31日まで | 令和7年7月31日(木曜日) |

| 第3期 | 12月1日から12月25日まで | 令和7年12月25日(木曜日) |

| 第4期 | 翌年の2月1日から3月2日まで | 令和8年3月2日(月曜日) |

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

土地・家屋価格等縦覧帳簿により、自己所有の資産以外の土地・家屋の評価額を縦覧できます。

令和7年度の縦覧の期間は、4月1日(火曜日)から4月30日(水曜日)までです。

(土曜日、日曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分まで)

縦覧場所は、市役所本庁東館2階資産税課で行います。

固定資産課税台帳の閲覧

固定資産課税台帳の閲覧は通年行っていますが、縦覧の期間中のみ、今年度の固定資産課税台帳(名寄帳)の写しを無料で交付しています。

閲覧場所は、市役所本庁東館2階資産税課です。

税額の算定

- 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに、課税標準額を算定します。

- 課税標準額×税率=税額 となります。

毎年4月に税額等を記載した納税通知書を納税義務者あてに通知します。

※所有物件が免税点未満、非課税物件のみの場合には納税通知書・課税資産明細書は送付しておりません。また、免税点未満の物件及び非課税の物件は、課税資産明細書に記載しておりません。

免税点について

免税点は、それぞれの課税標準額の合計が、土地で30万円、家屋で20万円、償却資産で150万円です。免税点未満の場合、固定資産税は課税されません。

評価額の決定

- 土地と家屋については、適正で公平な課税を行うために、国で定める「固定資産評価基準」に基づいて、基準年度(3年ごと)にその価格の見直しを行っています。これを「評価替え」といいます。

基準年度後の2年間は原則として価格を据え置きますので、令和7年度は、基準年度である令和6年度の価格が据え置かれますが、新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、土地の地目に変更があったもの、家屋の改築があったものなど、基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定しています。 - 償却資産については、所有者からの申告に基づいて毎年評価しています。

- 土地(宅地)の評価額については、令和5年1月1日(基準年度の価格調査基準日)時点の地価公示価格の7割を目途に価格を決定していますが、以降に地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない土地の評価額については、令和6年7月1日までの下落状況をもとに価格を修正しています。

土地に対する課税

(1)評価のしくみ

価格(評価額)は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。

1.宅地の評価方法

- 道路・家屋の疎密度・公共施設等からの距離その他宅地の利用上の便を考慮して地区や区域を区分します。

- 標準地(奥行、間口、形状等が標準的な土地)を選定します。

- 地価公示価格、県の地価調査価格及び鑑定評価価格を活用し、標準地の価格を決定します。地価公示価格等の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。

- 標準地の価格から路線価等を用いて比準し、各筆(一画地ごと)の評価を行います。原則として一筆の宅地を一画地としていますが、利用状況によって、二筆以上の宅地を一画地とする場合や一筆の一部をもって一画地としている場合もあります。

2.農地、山林の評価方法

原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。

ただし、市街化区域農地や農地の転用許可を受けた農地等については、状況が類似する付近の宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価格によって評価します。

3.牧場、原野、雑種地等の評価方法

宅地、農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。

(2)住宅用地に対する課税標準の特例

- 住宅用地は、税負担を特に軽減する必要から、面積に応じた課税標準の特例措置が設けられています。

- 小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地部分の課税標準額(評価額の6分の1の額) - その他の住宅用地(一般住宅用地)

200平方メートルを超える住宅用地部分の課税標準額(評価額の3分の1の額)

- 小規模住宅用地

- 住宅用地には「専用住宅の敷地の用に供されている土地」と「併用住宅の敷地の用に供されている土地」の二つがあります。

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次の表の住宅用地の率を乗じて求めます。

| 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |

|---|---|

| 全部 |

1.00 |

| 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |

|---|---|

| 4分の1以上2分の1未満 |

0.50 |

| 2分の1以上 |

1.00 |

| 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |

|---|---|

| 4分の1以上2分の1未満 |

0.50 |

| 2分の1以上4分の3未満 |

0.75 |

| 4分の3以上 |

1.00 |

※ 1月1日現在において、新たな住宅の建築が予定されている土地あるいは住宅が建築中の土地は、住宅用地とはなりません。ただし、既存の家屋の建て替えにより建築中である場合は、下記の要件を全て満たすことで住宅用地となる特例があります。詳しくは資産税課までお問い合わせください。

- 当該年度の前年度に住宅用地であったこと

- 住宅の建設が1月1日時点で着手されており、翌年1月1日までに完成すること

- 建て替え前の敷地と同一の敷地であること

- 土地の所有者が、前年度と当該年度で、原則として同一であること

- 住宅の所有者が、前年度と当該年度で、原則として同一であること

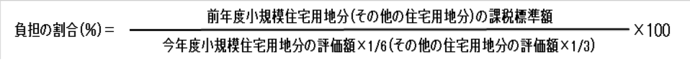

(3)土地の税負担の調整措置

地域や土地によって評価額に対する税負担の格差(例えば、同じ評価額の土地であっても実際の税額が異なる状況)をなくすよう、平成9年度以降、負担の割合(負担水準)が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担の割合が低い土地は緩やかに税負担を引き上げていく仕組みになっています。

具体的には、評価額(または課税標準額の上限)に対する前年度の課税標準額の割合を計算し、前年度課税標準額が(1)評価額または課税標準額の上限を超える場合はその額まで引き下げ、(2)一定の割合以上の水準にある場合は昨年の額を据え置き(商業地等(非住宅用地等)のみ)、(3)低い水準にある土地については、前年度の課税標準額に今年度の評価額の5%を加えることにより不均衡な負担の割合を調整します。

(4)土地の税額の算出方法

固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに、課税標準額を算定します。

原則として固定資産税の評価額が課税標準額となりますが、住宅用地のように軽減を受ける土地や、税負担の調整を行っている土地があるため、土地の課税標準額は評価額よりも低く算定される場合があります。

1.宅地の場合

(ア)住宅用地

今年度の税額=今年度課税標準額×税率

|

区分 |

今年度の本則課税標準額に対する前年度課税標準額の割合 |

今年度の課税標準額 |

|---|---|---|

| 税負担が下がる土地 | 100%を超えるもの | 本則課税標準額(注1)まで 引き下げ |

| 税負担が、負担調整措置により緩やかな上昇となる土地 | 100%以下のもの | 前年度課税標準額+今年度本則課税標準額×5% (注2) |

- 注1)本則課税標準額は、本来は評価額となりますが、住宅用地の場合は評価額に住宅用地の特例率(6分の1又は3分の1)を乗じた額が本則課税標準額となります。

- 注2)本則課税標準額の100%を超えた場合は、100%となり、また、20%に満たない場合は、20%となります。

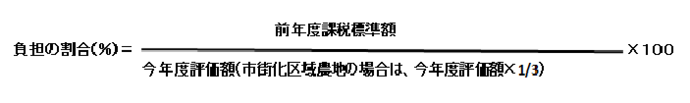

(イ)商業地等(非住宅用地等)

今年度の税額=今年度課税標準額×税率

|

区分 |

今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合 |

今年度の課税標準額 |

|---|---|---|

| 税負担が下がる土地 | 70%を超えるもの | 評価額の70%まで引き下げ |

| 税負担が据え置きになる土地 | 60%以上70%以下のもの | 前年度課税標準額を据え置き |

| 税負担が、負担調整措置により緩やかな上昇となる土地 | 60%未満のもの | 前年度課税標準額+今年度評価額×5%(注4) |

注4)今年度の評価額の60%を超えた場合は、60%となり、また、20%に満たない場合は、20%となります。

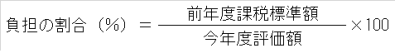

2.農地の場合

今年度の税額=前年度課税標準額*(負担の割合に基づく)負担調整率×税率

今年度の課税標準額について

|

今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合 |

今年度の課税標準額 |

|---|---|

| 90%以上のもの | 前年度課税標準額×1.025 |

| 80%以上90%未満のもの | 前年度課税標準額×1.05 |

| 70%以上80%未満のもの | 前年度課税標準額×1.075 |

| 70%未満のもの | 前年度課税標準額×1.10 |

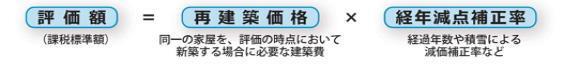

家屋に対する課税

(1)評価のしくみ

家屋は、原則として評価額が課税標準額となりますので、その額に税率を乗じて税額を求めます。

今年度の税額=今年度評価額(課税標準額)×税率

(2)新築住宅に対する減額措置

令和8年3月31日までに新築された住宅については、新築後、新築された年の翌年度から3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅については5年度分)の固定資産税が2分の1減額されます。減額を受けるための要件やその範囲については、「新築住宅に対する減額措置について詳細リンク」をご覧下さい。

減額期間の終了により、令和7年度課税分から2分の1の減額措置の適用がなくなる住宅

- 令和3年1月2日から令和4年1月1日までに新築された一般住宅

- 平成31年1月2日から令和2年1月1日までに新築された3階建以上の中高層耐火住宅等

(3)長期優良住宅の新築に対する減額措置

長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、令和8年3月31日までに新築された長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する「認定長期優良住宅」について、新築後、建築された年の翌年度から5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅については7年度分)、固定資産税が2分の1減額されます。

(4)住宅耐震改修に伴う減額措置

昭和57年1月1日以前から存していた一定の住宅について、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事が行われた場合、一定期間の固定資産税が2分の1(長期優良住宅に該当する場合は3分の2)減額されます。

(5)住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置

平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅について、翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。

(6)住宅の省エネ改修に伴う減額措置

令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、平成26年4月1日以前から存していた一定の住宅について、窓の断熱改修工事を含む省エネ改修工事が行われた場合、翌年度の固定資産税が3分の1(長期優良住宅に該当する場合は3分の2)減額されます。

(7)要安全確認計画記載建築物等の耐震改修工事に伴う減額措置

- ア 要安全確認計画記載建築物

- イ 要緊急安全確認大規模建築物

のいずれかについて、政府の補助を受けて、平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合するよう改修工事を行った場合、工事完了の翌年度から2年度分、固定資産税が2分の1(固定資産税額が補助対象改修工事費の100分の5に相当する額を超える場合は、1年度分当たり、改修工事費の100分の5に相当する額の2分の1が減額されます。

償却資産に対する課税

(1)評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる減価を考慮して評価します。

- 前年中に取得された償却資産

価格(評価額)=取得価額×(1-耐用年数に応じた減価率*2分の1) - 前年前に取得された償却資産

価格(評価額)=前年度の評価額×(1-耐用年数に応じた減価率)

※価格(評価額)は取得価額の100分の5が下限。 - 固定資産税における償却資産の減価償却

原則として定率法です。- ※取得価額は、原則として国税の取り扱いと同様です。

- ※減価率は、原則として、財務省令による耐用年数表(別表第七 旧定率法)と同様です。

- 価格の決定

平成20年度から、価格の決定は評価額のみで行います。理論帳簿価額との比較はしません。

(2)税額の計算方法

今年度の税額=今年度課税標準額(全資産の評価額)×税率

(3)固定資産税の償却資産と国税の取り扱いとの比較

|

項目 |

固定資産税の取扱い |

国税の取扱い |

|---|---|---|

| 償却計算の期間 |

暦年(賦課期日制度) |

事業年度 |

| 減価償却の方法 | 定率法のみ ※法人税法等の旧定率法で用いる減価率と同様 |

建物以外は定率法、定額法の選択 ※定率法を選択した場合

|

| 前年中の新規取得資産 |

半年償却(2分の1) |

月割償却 |

| 圧縮記帳の制度 |

認められません |

認められます |

| 特別償却、割増償却 (租税特別措置法) |

認められません |

認められます |

| 増加償却 (所得税、法人税) |

認められます |

認められます |

| 評価額の最低限度 |

取得価額の5% |

備忘価額 1円 |

| 改良費 (資本的支出) |

区分評価 |

区分評価(一部合算可) |

(4)申告

償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在における該当償却資産を1月31日(土日・祝日に当たる場合は、これらの日の翌日)までに申告していただくことになっています。

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営している方、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、事業のために用いている構築物、機械、工具、備品等の資産をいいます。

|

資産種類 |

主な償却資産の内容 |

|---|---|

|

構築物 |

門、塀、構内舗装(駐車場等)、外構工事、屋外排水溝、庭園、植栽、外灯、フェンス、看板及びサイン工事、融雪設備、水槽、太陽光パネル |

|

簡易建物(三方の壁のないカーポート等、基礎のない物置等) |

|

|

建設設備のうち償却資産として扱うもの(受変電設備、自家発電設備、簡易間仕切、屋外給排水設備等、テナント[入居者]が賃貸家屋に附加した建築設備・内装等) |

|

|

機械及び装置 |

金属・縫製・印紙等の製造加工機械、クレーン、建設用重機、旋盤、プレス機、クリーニング設備、冷蔵庫、モーター、ポンプ類等の汎用機械類、その他各種産業用機械及び装置等 |

|

船舶 |

漁船、ボート、貨物船等 |

|

航空機 |

飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |

|

車両及び運搬具 |

フォークリフト等の大型特殊自動車(0または9ナンバーのもの)、台車等 |

|

工具・器具及び備品 |

測定工具、切削工具、金型、机、いす、金庫、事務機器、陳列棚、自動販売機、エアコン(壁掛け、天吊り型)、医療機器、パソコン、応接セット、LAN配線、レジスター等 |

なお、次の資産は課税の対象となりません。

- 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの(例:小型フォークリフト)

- 所有権移転外リースとして貸し出す資産のうち、平成20年4月1日以降に取得された、取得価額が20万円未満の資産

- 1個(または1組)の取得価額が20万円未満の資産で、法人税法または所得税法上3年で一括償却する資産 ※1

- 使用可能期間が1年未満の資産、または1個(または1組)の取得価額が10万円未満の償却資産で、税務会計上一時に損金または必要経費に算入された資産 ※2

※1、2については、下表をご参照ください。

|

取得価額 |

一般減価償却 | 中小企業特例 | 3年一括償却 ※1 | 一時損金算入 ※2 |

|---|---|---|---|---|

|

10万円未満 |

必要 |

必要 |

不要 |

不要 |

|

10万円以上20万円未満 |

必要 |

必要 |

不要 |

― |

|

20万円以上30万円未満 |

必要 |

必要 |

― |

― |

|

30万円以上 |

必要 |

― |

― |

― |

リース資産について

リース資産はその契約内容により、資産を貸している方(法人)に申請していただく場合と、実際に資産を使用している方(法人)に申告していただく場合があります。

|

リースの契約内容 |

資産を借りている方 |

資産を貸している方 |

|---|---|---|

|

<通常の賃貸借契約によるリース資産> |

申告不要 |

資産の所在する |

|

<実際の売買にあたるようになるリース資産> |

自己の資産として |

申告不要 |

(5)償却資産(固定資産税)の申告について

「償却資産(固定資産税)の申告の手引き」及び「償却資産申告書様式」詳細は次のページをご覧ください。

(6)平成20年度税制改正における耐用年数の一部改正について

平成20年度税制改正における耐用年数の一部改正については次のページをご覧ください。

2.都市計画税

納税義務者

都市計画税は、道路や公園などの都市基盤を整備するための事業費に充てるため、各年の1月1日に市街化区域内に土地や家屋を所有している方に、固定資産税と併せて納めていただく目的税です。

なお、婦中地域(旧婦中町)の市街化区域における都市計画税については、平成23年度から課税されています。

また、平成28年9月30日の富山県告示により、富山高岡広域都市計画区域区分が変更され、新たに富山西インターチェンジ地区・東富山駅地区・呉羽駅地区・富岩運河地区・岩瀬地区が市街化区域に編入されたことにより、当該市街化区域における都市計画税が平成29年度から課税されることとなりました。

税率

税率は0.3%です。(平成28年度改定)

住宅用地に対する課税標準の特例

都市計画税についても、固定資産税と同様に課税標準の特例措置が設けられています。

- 小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)評価額の3分の1の額

- その他の住宅用地(200平方メートルを超える部分)評価額の3分の2の額

納期

固定資産税と同じ納期で、固定資産税と併せて納めていただくことになっています。

固定資産税・都市計画税の税額の計算方法、資産ごとの評価額などについてのお問い合わせ先は、次のとおりです。

お問い合わせ

富山市役所財務部 資産税課

- 電話番号 076-443-2034(土地)

- 電話番号 076-443-2035(家屋)

- 電話番号 076-443-2036(家屋)

- 電話番号 076-443-2037(償却資産)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課

〒930-8510 富山市新桜町7番38号

電話番号:076-443-2034

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。